F1赛车是一项高性能赛车运动,需要先进的工程技术才能获得竞争优势。而这样的“工程技术”在航空领域已有积累,比如风洞技术。

F1赛车是一项高性能赛车运动,需要先进的工程技术才能获得竞争优势。而这样的“工程技术”在航空领域已有积累,比如风洞技术。

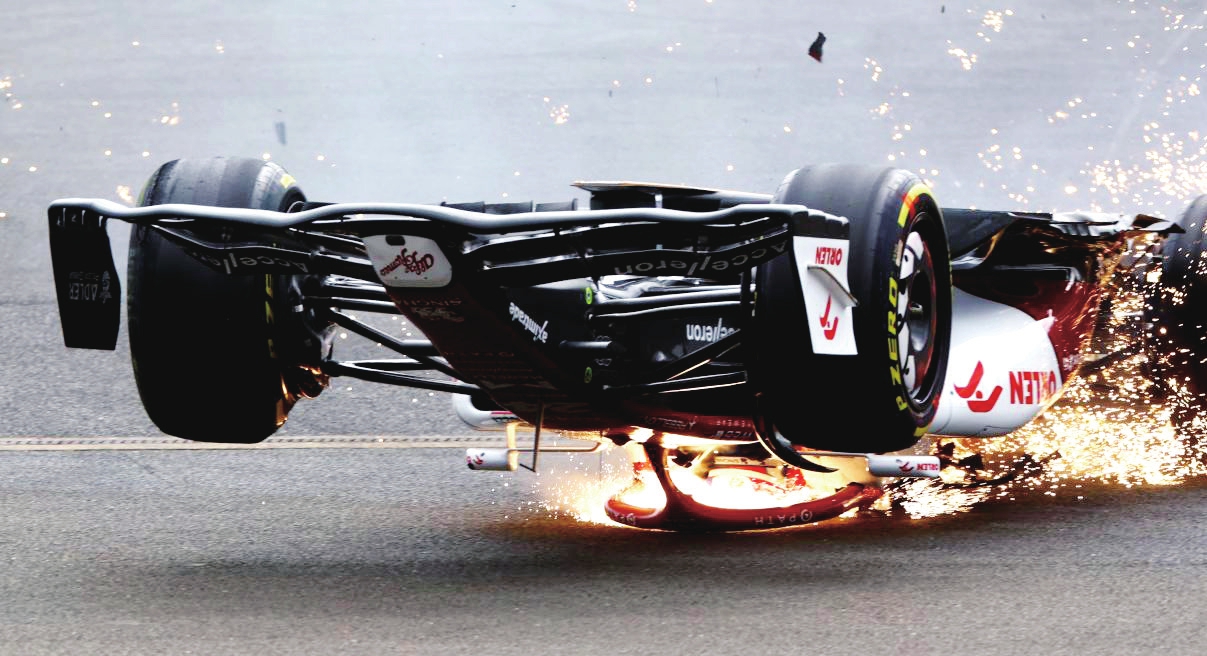

由钛合金打造的HALO车手头部保护系统,在F1赛事中多次护佑了赛车手的安全。

由钛合金打造的HALO车手头部保护系统,在F1赛事中多次护佑了赛车手的安全。

F1工程师在借助“空气动力学”的大手,在依托风洞、新材料等来一次次努力突破赛车性能极限的同时,他们还必须遵守FIA为确保赛事安全、维持公平、保证赛事的竞争性和观赏性、控制成本等所制定的一系列严格formula(规则)。

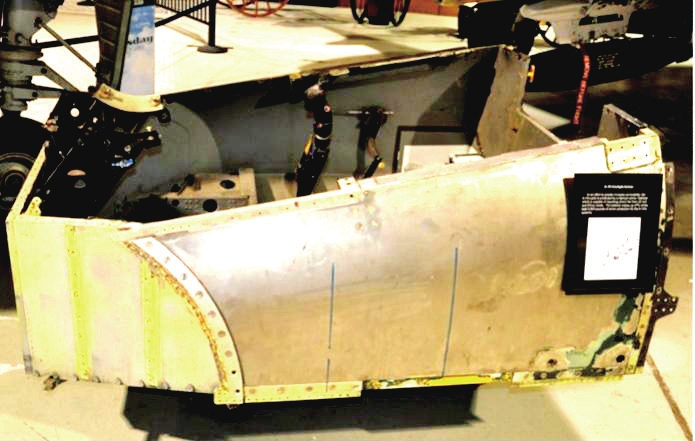

F1工程师在借助“空气动力学”的大手,在依托风洞、新材料等来一次次努力突破赛车性能极限的同时,他们还必须遵守FIA为确保赛事安全、维持公平、保证赛事的竞争性和观赏性、控制成本等所制定的一系列严格formula(规则)。 从A-10到苏-25、苏-34,它们作为对地攻击机型,飞行员的座舱周围都采用了钛合金(装甲)来防护,也因此得名“钛合金澡盆”。

从A-10到苏-25、苏-34,它们作为对地攻击机型,飞行员的座舱周围都采用了钛合金(装甲)来防护,也因此得名“钛合金澡盆”。

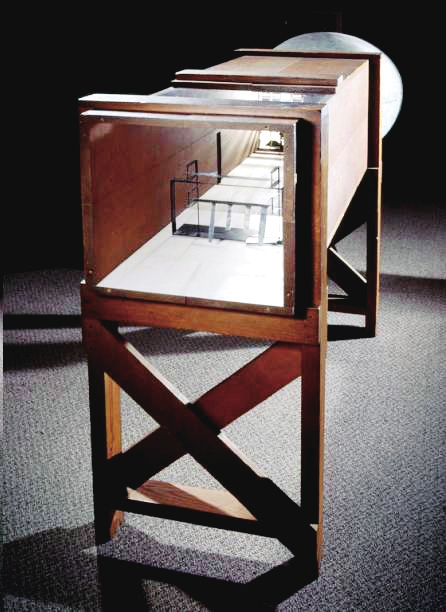

风洞在航空领域的应用,可追溯到“第一飞”的莱特兄弟时代。早在1901年,莱特兄弟就用风洞对200多种翼型进行了初步测试,并从中遴选出57种做进一步测试研究。

风洞在航空领域的应用,可追溯到“第一飞”的莱特兄弟时代。早在1901年,莱特兄弟就用风洞对200多种翼型进行了初步测试,并从中遴选出57种做进一步测试研究。

郑宇航

不论是前后翼,还是地面效应时代,F1赛车的贴地飞行,都是依托于“空气动力学”这双看不见的大手,在F1赛车的任何时候、所有赛道条件下提供稳定一致且可预测的下压力。这一切的实现,需要通过大量的风洞测试、复杂的计算流体力学(CFD)软件来进行大量的分析和运算。

在F1赛车早期,空气动力学测试主要依靠赛道测试,既耗时又受条件限制。工程师团队只能在比赛间隙收集相关数据,不论是测试的时长、还是测试的效果与获得数据量等,都限制了他们能选择更好的配置和设计来提高赛车性能,也无法做到根据前几场比赛的表现来及时调整优化赛车的性能、为赢下下一场比赛做好准备。因此,F1车队的工程师团队认识到,需要找到一种更可控、更高效的空气动力学测试方法。

F1赛车长什么样是风洞吹出来的

20世纪60年代末,在航空航天领域得到成熟应用的风洞被引入F1赛车设计领域。莲花车队成为第一支采用风洞技术的车队,莲花49B赛车就在开发中用到了风洞。

至此,风洞成为车队尤为重要的赛车实验设备。与航空领域的“飞机设计成什么样,是风洞吹出来的”类似,F1赛车长什么样,也是如此。

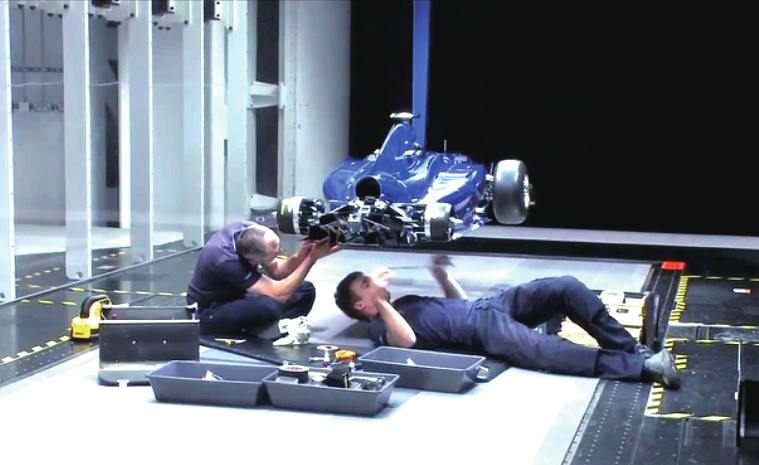

风洞的工作原理是模拟F1赛车在受控环境中,在赛道上要经历的各种空气动力学条件。风洞测试中,缩比的F1赛车风洞测试模型(真车尺寸的60%或50%)会由机械臂垂直和水平固定,以模拟汽车在不同方向上的运动,同时赛车模型的车轮还会在传送带上高速旋转,以便能真实模拟空气流经车轮、赛车的情况。

风洞启动,强大的风扇会在模型周围产生高速气流,一系列传感器、测试设备会测量记录下作用在模型上的空气动力数据,供F1赛车工程师团队来分析、优化赛车的设计。通过风洞这一受控环境,使团队能够对包括前后翼、扩散器和侧舱在内的各部件进行试验,试验各种气动外形、机翼配置和其他空气动力学元件,以找到可靠、有效和高效的设置,找到空气动力学效率、下压力与减阻、冷却等之间的完美平衡。

风洞,是强队的技术护城河吗?

前文中我们说到,空气动力学成为F1赛场上胜负天平上最重要的砝码。而风洞测试正将这项运动的空气动力学发展推向新的高度,成为F1赛车的变革力量。因此说,风洞测试能力如何,也在很大程度上决定了F1赛事中各车队的实力与排名。但时至今日,风洞的使用在F1赛事中一直存在着多方面争议。不过,争议并非来自技术方面,而是因为它“烧钱”,风洞的建造和使用的高成本。

据估计,一支车队的风洞一年的电费成本就将超过百万英镑,F1赛事的10支车队就是1000万英镑。同时,还有着不菲的运行、维护成本,赛车风洞测试模型的制作成本,这方面的成本虽无确切数字,但外界估计是500万英镑起步。对于没有自家风洞的车队来说,风洞的租用成本同样不低,通常是每天约2.5万英镑。所以,F1车队每年在风洞上的投入,引发外界对这项赛车运动的担忧,一方面是它的“烧钱”,可能会影响这项赛事参与者的财务状况,另一方面在于,各车队因财力差异、在风洞测试上投入多寡所造成的赛车性能的“两极分化”。

对于后者,F1赛事监管机构的国际汽车联合会(FIA)在2021年对风洞的使用时长做出了限制,即空气动力学测试限制(ATR),限制强队的风洞测试时长,为排名较低的车队提供更多的风洞测试时长。但据悉,排名靠前的强队还是有着巧妙方式绕过限制,进行风洞测试。导致一度传出FIA要在2030年起以计算流体力学(CFD)软件来全面取代风洞测试。

但未来一段时期,风洞之于F1赛车的开发依旧是无可替代的存在,即便已经引入了计算流体力学(CFD)软件。后者,的确使用成本相对于风洞是更低的,目前的应用中已经证明了,它能够削减风洞测试时长、降低赛车的开发和测试成本、缩短产品开发时间。“但是F1赛车有如此多的交互作用和如此多的复杂问题需要工程师团队不断一一尝试解决,而CFD目前还无法做到这一点。”

碳纤维复合材料、钛合金从航空到F1赛车

上世纪40年代,玻璃纤维增强的复合材料成为航空领域最早应用的第一种轻质复合材料,它被用于飞机的整流罩、襟副翼、机头和驾驶舱部分等,这是航空复合材料技术发展的序幕。70年代中期,一系列以碳纤维为“增强体”的高性能复合材料的诞生,它们用于制造尺寸更大、更复杂的航空零部件,它们具有其他任何材料无可比拟的高比强度(强度比密度)、高比刚度(模量比密度)性能、对疲劳和腐蚀的敏感性也更低,这是航空领域真正革命性的新材料!

F1赛车运动与航空领域这款新材料走到一起,是发生在1981年F1赛季上的迈凯伦MP4/1赛车身上。这辆在F1大奖赛上登场的第一台完全由碳纤维复合材料制成的单体壳赛车(在其之前有碳纤维复材打造的赛车莲花88,但该车未能参赛),其背后的故事是,工程师约翰·巴纳德(John Barnard)在参观英国发动机厂商罗·罗工厂参观时,看到罗罗RB211涡扇发动机上使用碳纤维复合材料制造的风扇叶片,让他领略了碳纤维复材的巨大潜力。

以碳纤维复合材料来打造F1赛车的车体,该材料将比它所取代的铝制材料更坚固、更轻。虽然起初有担心碳纤维复材在赛车碰撞中的表现,担心它会易碎,但最终复合材料的可靠性得到了检验,在严重撞车事故中,车手毫发无伤。

与复合材料同期,在航空领域兴起的另一种新材料是钛合金,钛合金因具有强度高、质量轻、耐蚀性好、耐热性高等优点而被冠以“21世纪金属材料”之名。以钛合金来造飞机是始于50年代,待到第三代战斗机的陆续亮相时,钛合金的使用普遍占到结构重量的20%~25%左右。那么,在航空领域取得巨大成功的钛合金,它在F1赛车上一个尤为突出的应用是自2018年赛季以来,成为F1赛车上标配的HALO车手头部保护系统。

HALO是布置在驾驶舱上的钛合金支架,确保在发生意外时,车手头部可免于遭受其他物体的撞击,这个只有20磅(9千克)重的装置,却足够坚固、可承受巨大冲击,可在水平、侧面以及垂直三个方向承受125千牛的撞击力而不发生变形(可以承受两只重约6吨非洲象的重量)。另外,与HALO作用基本相当的防滚架(Roll Hoop),它一般是由碳纤维复合材料或钛合金等轻量材料制成的。

赛车、航空,都是在规则之内逼近性能极限

世界一级方程式锦标赛,这个中文名称中的“方程式”对应的英文单词是“formula”,而回到英文语境,“formula”一词的意思并不是数学中的“方程式”,而是“规则”,是所有参赛车手和车辆都必须遵守的规则,是国际汽车联合会(FIA)制定的一套赛车标准化技术规则。

所以,F1工程师在借助“空气动力学”的大手,在依托风洞、新材料等来一次次努力突破赛车性能极限的同时,他们还必须遵守FIA为确保赛事安全、维持公平、保证赛事的竞争性和观赏性、控制成本等所制定的一系列严格formula(规则)。

在这些条条框框的规则限制之下,从空气动力学家、机械工程师到设计师要紧密协同,同心协力地对细节不断优化打磨,持续在点滴中寻求进步,在一次次挖掘乃至逼近性能极限中迎来突破,迸发出创新性解决方案。而这何尝不是F1赛事的另一种魅力,闪耀着技术光环。

这般“戴着镣铐跳舞”,在航空领域也是如此。民用航空领域,一型新机的开发是要遵循适航认证规则,要三证齐全,要取得型号合格证(TC)、适航证(AC)、生产许可证(PC)的。对于军用飞机来说,它的开发过程同样是有着装备需求、性能指标、研制周期和成本、制造和使用成本等等多方面的框架来限定,并在这些条条框框当中寻得那个最优解。